7.修行の扉

武雄の部屋は笑い声で包まれている。

鍋をつつきあいながら奈緒美との想い出話にみんなが笑いあった。鍋奉行として活躍しているのは「やしろ壮」の年長者の北別府である。

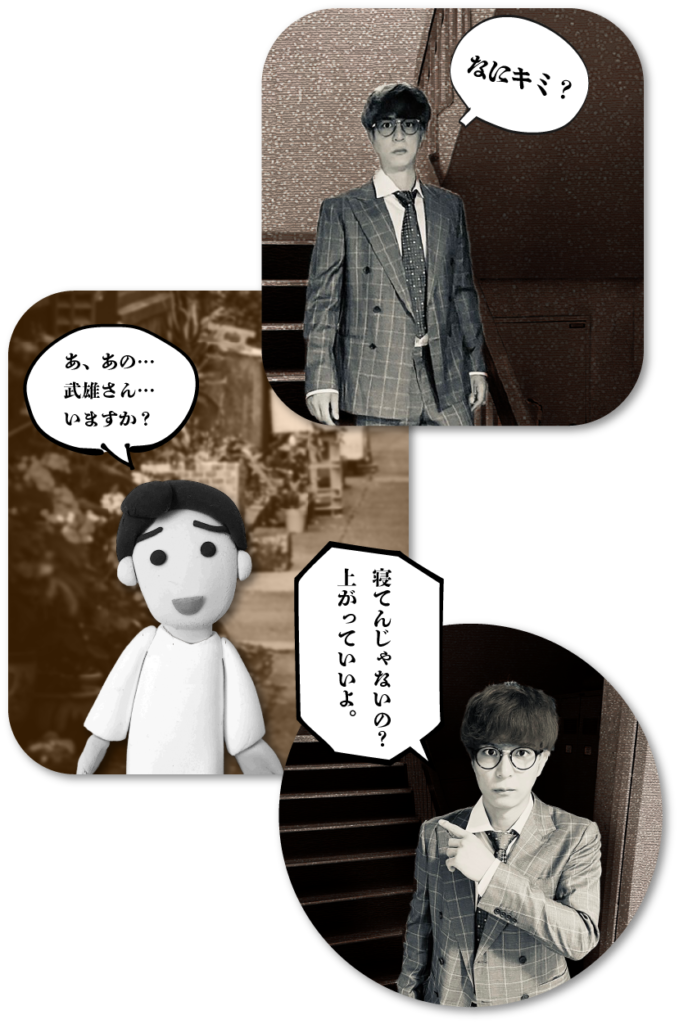

この男、北別府義一は尚太郎が初めて「やしろ荘」を訪ねてきたとき、武雄の存在を訊ねた尚太郎に「ああ、彼、まだ寝てんじゃないのかな?」と言ったスーツ姿の男である。

「あーだめだめ、その肉はまだ煮えていないから箸つけない、つけないよー。あれ?おや?みりんの味が足りないな。足しまーす、あーだから勝手に食べちゃダメだってばー味が染みてないだろーどうしてキミたちの食べ方はそうやって下品なんだよ」。神経質に怒る北別府をみんなが笑った。

弁護士を目指してる北別府は大学卒業後も親からの仕送りを頼りに司法試験合格を目指し、日々勉強に励み勤しんでいたのだが「やしろ荘」の住人たちの自由さとうるささに苛立つ毎日を送っていた。

武雄と呼ばれてる疫病神のような顔をした男は毎晩のように遊びにやってくる友人とくだらない話を大声で笑いあい、女たちは我が家のように下着同然の格好をしながら廊下を闊歩しているこのアパートが嫌いだった。

特に苛立ったのは共同スペースの使い方だ。玄関、洗面所、便所の使い方にモラルがなく、気がつけば北別府が毎日の便所掃除をしている。そんな自分の性格にも嫌気がさした。勉強がはかどらないと嘆き、引越しを考えたがこれ以上の金の無心は親に頼めないと思い、あの日は弁護士事務所へのバイト面接に出かける朝だった。今日はいいことがありますように、と心に唱えて階段を降りたときに尚太郎と出くわした。

疫病神の武雄の友人らしき男と朝一番の会話をしたことでイヤな予感はした、そして面接は落ちた。それが一年前の出来事である。

北別府のことを知っている学友たちは彼のことを融通が効かない几帳面な堅物オトコと笑った。

北別府は群れることを嫌い、自分が掲げた目標を常に打破してきた。そのための努力を惜しまない青年であった。大学に受かったことでサークルだコンパだと浮かれている連中を横目に見ながら、おまえらの将来が楽しみだなとほくそ笑み、努力こそが彼の友情だったのだが、大学三年のときに突如スランプに落ち、授業についていけなくなったのだ。教授の言葉の意味が理解できなくなり気がつくと成績が愕然と落ちていた。

目標に掲げていた大学時代に一発で司法試験合格は夢の夢となり、計画変更を余儀なくされた。

「卒業の年に受かればいいんだ、大丈夫だ、オレはまだまだ大丈夫だ」と己を鼓舞し、卒業後は就職浪人の道を選び、その年に受けた試験に落ちた。北別府は再び計画を変更することにした。

焦るな、来年がある。焦るな、受験の権利は三回あるんだ、あと二回もあるんだ、いや今年で決めてやる、そう言い聞かせた勝負の一年だったが、この男は運に見放されていたのかもしれない。試験当日、腹を壊し、試験官が試験終了を告げたときは便所の個室にいた。もちろん落ちた。あの頃、浮かれた遊びをしていた連中はバブル景気に乗ってほとんどの者たちが上場企業に就職をし、今社会人を謳歌している。焦るな、あと一回あるんだ、焦るな、と自分に言い聞かせるたびに焦っていく自分がいた。

その年、年に一度のゼミの同窓会の誘いのハガキが北別府にこなかった。無視されたのか、同情されたのか、それとも見下されているのか。北別府は愛に飢えていた。あれほど苛立っていた「やしろ荘」の住人たちの生き方が羨ましく思えてきた。共同スペースを家族きょうだいのように自由に生きてる彼ら彼女たちの姿が…。

そんなことをフト考えながら共同洗面所で歯を磨いてると、開けっ放しの扉となってる武雄の部屋から尚太郎がバイト先で金を盗まれたという会話が聞こえてきた。

「尚太郎がバイト先でバイト仲間に殴られて金をがめられたんじゃげな、わしが取り返しに行ってくる」

その声の主は毎日のように入り浸ってる広島弁の男で、確か、おっくんという名前の男だなと思いながら耳を澄ました。

「ひどい話だでぇ。許せんぜ、わしが取り返してきちゃる。そのついでに、そいつらの鼻も殴ってきちゃる、こりゃ戦争だでぇ」。奥平はここ一番の「仁義なき戦い」の菅原文太をぶっていた。

「よし、行くか」と武雄が立ち上がったとき、戸口に立ってる北別府に気づき、うわ、と小さな声をあげた。

北別府は武雄を静かに見つめていた。

武雄は恐る恐るとたずねた。

「あの〜誰ですか?」

北別府はそのひと言に驚いた。うそだろ…おなじアパートにいながらオレのことを知らないのか?オレはキミの名前も、そこにいるお友だちの名前まで知っているというのに…存在感の薄い自分が悲しくなった。

北別府の顔をしげしげと眺めていた奥平が「あっ!」とニコリと笑顔を見せた。

「あ〜わしゃ知っとるぜ、この人」

「え!ホントですか」

「便所掃除の人じゃ、便所掃除の人ー」

「ぼ、ぼくは北別府だ、201号室の北別府っ」

「あのーそんで、何か用事?わしらこれから出かけるんじゃけど」

「そのことでひと言、いいかな?」。ゴホンと咳払いをひとつ挟み北別府は話はじめた。

「暴力はよすんだ。暴力に対して暴力?いいかい、暴力からはなにも生まれはしない。仮にそこに生産があるとするならば、それは負の連鎖だけで、例えばキミたちの拳が相手を殴ったとしよう、そうするとだ(!)痛っ」

武雄が話の途中の北別府の頭をコツンとやって廊下に出て行くと奥平があとに続いた。「邪魔じゃ、どけ」。

ポツンと取り残された格好となった北別府が我に返ったときには武雄と奥平は階下の下駄箱で靴を履いて外へと歩きはじめようとしていた。

「ま、待てよ、キミたちは年下だぞ、今、年上の僕の頭を殴ったな、おい待てよ」。そう叫んで二人を追いかけた。高円寺駅までの道、中央線の車内、新宿南口改札を通り抜け、尚太郎がバイトをしていた建設現場に着くまで北別府は、馬鹿な真似はやめなさいとスタスタと歩き続ける武雄と奥平を説きつづけた。

「僕は弁護士のタマゴだ、僕が法的に解決してあげるから」

「弁護士の、タマゴ…?」

「心強い人がこがいな近くにいたのか?」

足を止め、ゆっくりと振り返った二人に北別府は落ち着いた口調で言った。北別府義一が人生で輝いた瞬間だった。

「そういう連中を処罰するために法律という武器があるんだ、僕に任せるんだ」

「おおお〜」。奥平と武雄は嬉しそうに唸り声をあげた。

工事現場に意気揚々と乗りこんだ三人だったが、数え切れないほどの職人を眺めながら、どの男が尚太郎を殴った男なのかが全くわからずに呆然と立ちつくしている。

「その二人の男の名前は?」北別府が訊ねる。

「…」。奥平と武雄は黙る。

「その男たちの特徴は?」

「…」

「キ、キミたちはなにを頼りにここまで来たわけ?感情だけなの?無計画なの?キミたちねーそういうのはねー」、北別府が二人を責めてると、親方らしい大きな男がやってきて「邪魔だ、どけ、殺すぞ」とドヤした。「はい」と三人はスタコラと走り去った。

その夜の「やしろ荘」は三人の情けない武勇伝に奈緒美たちは笑い転げた。

「そんなに笑うなよ」、武雄は言い返した。

「だってさー普通は相手の名前とか、特徴とか調べてから行くんじゃないの?おっくんたちがやってきたことって普通の工事現場見学じゃん(笑)」

共同洗面所で食事を終えたみんなの食器を洗っていた尚太郎の隣にやって来たよしえが「すごいね、あの人たち、ロックじゃん」と言った。

「え? ロック?」

「だって仇討ちに行ったんだよ、魂で動いたんだよ。尚太郎

くんは幸せ者だね」。よしえは嬉しそうに言うと食器洗いを

手伝いはじめた。

その日をきっかけに北別府は「やしろ荘」の家族となり、困ったときは北別府に、そんなルールが作られ、北別府もそ

れに答えようとした。

そして三度目の司法試験も落ち、試験資格剥奪者となった。

奈緒美のお別れ会は住人たちの笑い声が途切れることなく続いた。

酒の勢いと本音が混ざりあい、東京を捨てて大阪行きを決めた奈緒美を非難する言葉も飛んだが、奈緒美は使ったことのない大阪弁で切り返した。

「修行やん」

知らない街だけど、そこで自分の根性を鍛えて、自信をつけて、で、必ず東京に戻ってくるよと笑った。

「奈緒美なら大丈夫」。そう言ってコップをかかげた同級生のサチ子も希望していた職を手にしていた。伝統ある集英社からの内定をもらっていたのだが選択したのはリクルート・フロム・エー社だった。東大の大学新聞を作っていた者たちが創業した新鋭のアルバイト求人誌の会社である。

「就職の理由? かんたーん(笑)。新卒の初任給もいいしー会社の雰囲気が若かったんだよねー。だってさーセンスあると思うんだよねーあの会社、今まで定職につかない人ってプー太郎プー子って呼ばれていたのに、あの会社の雑誌でそいつらをフリーターって呼びはじめて、それを一般的にしちゃったんだよ、そのセンスと勢いってすごくなーい(笑)。あとはー気難しい中年に使われるより感覚が近い人に使われた方が楽しいと思うし」、と笑顔をみせた。

「その会社、サチにぴったりだと思う、サチの就職にカンパーイ」

今度は奈緒美が嬉しそうにグラスをかかげた。

サチ子は就職後も「やしろ荘」で生活をすることを決めていた。「え〜お給料がいいんだったらこの近所でお風呂付のマンションに引っ越してよ、私のためにー」と甘えた声のよしえに倹約家のサチ子は言った。

「いいところに引っ越したって所詮は賃貸だし、そんなのはお金の浪費だよ、もったいないじゃん。私が次に引っ越すときはワンルームマンションを買うときかな」

サチ子の壮大な夢に住人たちは「おおおー」と拍手をして笑いあった。

昭和六十年。一九八五年、小泉今日子の「なんてったってアイドル」やおニャン子クラブの「セーラー服を脱がさないで」がバブル時代をイキイキと泳ぎ、全ての人間にさまざまなチャンスがあると思わせてくれた。

ちなみにこの頃、その後の人生で涼風せいらの仕事のパートナーとなる鳳ランランこと矢崎光一は「うしろゆびさされ組」の高井麻巳子の追っかけをしていた。

大学を卒業して社会人になっていく二人の女性の笑顔を尚太郎は眺めていた。

三歳年上の女性たちは大人だった。たった三歳なのか…三歳もなのか…二人を眺めているとき奈緒美と目があった。その瞳は、尚太郎くん、キミは何をしに東京に来たんだっけ? 頑張るんだよ。そう訴えていた。

翌朝。奈緒美は、じゃあね、と軽く手を振って買い物に出かけるように「やしろ荘」を去っていった。

その日の夕方、ガランとした奈緒美の部屋に尚太郎の荷物が運びこまれた。荷物といっても洋服が詰まった大きめのショルダーバックひとつ。それと奥平の部屋で使ってた布団のみだ。簡単な引っ越しだった。室内を見渡し、あゝ自分の部屋なんだ、大切に使おうと思った。

「尚太郎、どがいな気持ちなんじゃ?自分の部屋を持つというなぁ」

振り返ると大学帰りの奥平と武雄がいた。奥平は少し寂しそうな笑顔だった。宿なしの尚太郎を一年間住まわせてくれた奥平には感謝の言葉が足りないほどお世話になった。武雄の後輩というだけの自分に部屋を提供してくれ、時には厳しく、そして優しさ伝えてくれた。この布団だって奥平の部屋で使わせてもらったもので、餞別じゃーと言ってもらったものだった。尚太郎は、優しい目をして自分を見ている奥平に改めてお礼の言葉を述べた。

「おっくん、ありがとうございました。僕、今日から自立します、おっくんにはたくさんのお世話になって、そして色々なことを教えてもらいました、おっくんとの生活は…(?)おっくん?泣いてるの?」

奥平はヒックヒックと泣き出すと共同洗面所へと走り、バシャバシャと顔を洗いはじめた。

「寂しいんだよ、尚太郎との別れが」、武雄が言った。

「俺もです」

「おっくん、ずっと我慢してたんだぞ。本当は尚太郎を抱きしめたいのに、ずーっとプラトニックを貫いたんだ」

「え…?どういうことですか?」

「ン?尚太郎は知らなかったんだっけ?おっくん、コレだから」。右手を口元にかざし、奥平はアブノーマルだと教えた。

尚太郎は部屋を飛び出し、洗面所でバシャバシャと顔を洗ってる奥平の背中を廊下から見つめた…。バシャバシャバシャバシャ、水音に混じってオンオンと泣いてる声が聞こえてきた。

知らないよ、おっくん、そうだったの…?

オンオンと泣きながら顔をバシャバシャと洗っていた奥平が片思いを振り切るように窓の外に叫んだ。

「わしゃ耐えたぞ、耐えたんじゃー。すっきりしたー。修行したぞー」

「修行」

この二つの文字が頭から離れなかった。

大阪に旅立った奈緒美と奥平が発した二文字が尚太郎の脳内を駆け回っている。部屋で大の字に寝転がり天井を見つめて考えていた。

奈緒美の最後のメッセージが気になっていた。

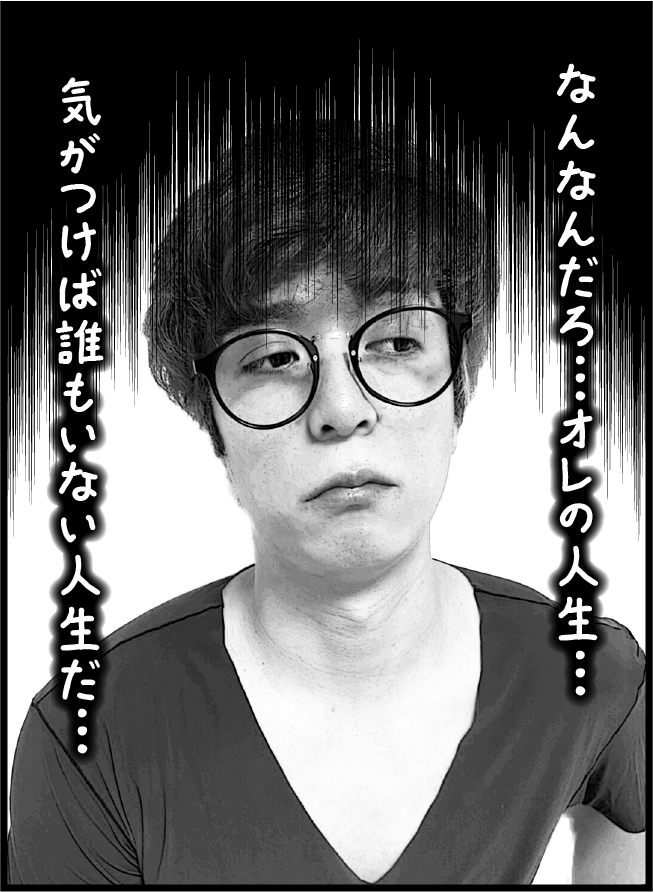

一年前、父親に吠えて、殴られ、家出をしてきた…。それなのに俺はこの一年間、なにをやっていたんだろ…。東京の街に慣れ、生活をするためにバイトに明け暮れ、武雄さんたちと一緒になって楽しく過ごしていただけだ…。武雄さんやおっくんは学生で、学生が終われば就職があって…。俺はなにをしていたんだ…バカヤロ。自由を満喫して生きてると思っていた奈緒美さんは自分の夢のために東京を去り、サチ子さんも目的の仕事場を掴み取ったのに…。

俺はなにをしていたんだ…。

再び、奈緒美の言葉が聞こえた。

「キミはなにをしに東京に来たんだっけ?」

「俺は…」

「俺は…役者になるために…」

情けない自分に泣けてきた。

俺の明日が見えない…。

数日後のことだった。その手の情報が載ってるオーディション雑誌があると教えてくれたのは困ったときの北別府だった。

尚太郎は本屋に走り、その雑誌、月刊「De⭐︎View」をパラパラとめくり見たとき、衝撃が走った。夢のような雑誌だと思えた。数えきれないほどの芸能事務所の名前がズラリと並び、ほとんどの頁で数多の芸能事務所が新人役者を募集している。役者になれると思った。どこかに引っかかるだろうと思いながら最後の頁に付帯してた応募用紙を見たときに「あ…」とうな垂れてしまった。

応募用紙には保証人の名前と住所、電話番号を記する欄があり、家出をしてきた尚太郎には、そこの欄を埋めてくれる人はいないのだ。

部屋に戻っても落ちこんだ。

期待が広がった分だけ虚しさがあとから押し寄せてきた。

「そうか…保証人か…こればっかりはな…」と武雄は嘆き、

「芸能界ちゅところは、そがいな細かいところまでチェックするんじゃろうか?わしゃぶち適当じゃ思うぜ、嘘を書いてもバレん思うけどな」。奥平はもっともらしいことを言って励ましてくれた、そのとき、よしえが「あっ」と素っ頓狂な声をあげてニタリと笑った。

「保証人になってくれる人、いるじゃん」

「そがいな貴重な人、どこにおるんじゃ?」

「あーいたー」。よしえの意図を察したサチ子が楽しそうに笑い、二人は声を合わせてこう言った。

「201号室、困った時の〜北別府ぅぅぅー」

北別府は慌てた。

「な、な、何を言ってるんだよ、そんなの偽証だろ、犯罪だよ、ダメだぞ、そんなこと、ダメだぞ」

奥平たちとの話し合いの末、芸能事務所ではなく、まずは養成所で基礎を習ったほうがいいとなり、月刊「De☆︎View」に載っていた三原じゅん子の顔一面が広告になっている東京宝映テレビの養成所に申し込むこととなった。

さあー保証人だ。

北別府は、奥平、武雄、サチ子、よしえ、そして尚太郎の五人から応募用紙をつきつけられて、必死に抵抗をしたが最終的には保証人の欄に「北別府義一。関係 叔父」と偽りのサインをした。住まいは「やしろマンション」と、つい見栄をはってしまう。マンション住まいなのに電話番号がないのはおかしいじゃろーとおっくんに言われ、それならばと一階に備え付けのピンクの公衆電話の番号を書いた。

こうして、尚太郎の明日への扉が今、開こうとしていた。