8.シャブばばあ

「そういうことがあってママはね、初めて芸能界というところに飛びこんだの、あの頃のあの人たちにと〜っても感謝をしてるの、おっくんでしょう〜、困った時の北別府さん、武雄さん、サチ子さんとよしえさん、そして奈緒美さん…。あら?あんたたち寝ちゃってるの?ママのお話しがつまんないの?」

散歩から帰ってきた涼風せいらは、自分の青春期の物語を愛犬たちに話をしていたのだがポンとロコは、たいしたオチもない長い話に疲れて眠っていた。

涼風はもっともっと話しがしたかった。

主役の舞台をやりたい、やってみたい。その野望が今夜の涼風を饒舌にさせていたのだが話し相手の愛犬たちが眠ってしまい、手持ち無沙汰となった。

「伊賀の花嫁 その四 シングルベッド編」ははじまったばかりだ。明日もあるし、それじゃあ私も眠ろうかな〜とソファーを立ちあがろうとしたとき、こちらを見つめてる四つの瞳に気がついた。レオと福だ。

三年前、路地裏でミャーミャーと鳴き続けていた八匹の仔猫を見つけたとき、地獄だと思った。捨てられたのか産み落とされて放置されたのか分からない仔猫たちがミャーミャーと鳴いていた。気づいてしまった…見てしまった…何匹かと目があってしまい…勘弁しておくれよ、私には無理よ、どう考えたって無理なの、ウチにはワンちゃんがいるの、これ以上のお世話はできないの、ゴメンねと自分に言い聞かせて、その場を立ち去った。

マンションに戻った涼風がベランダに出て缶ビールのプルを開けたときにポツリ、ポツリと雨粒が頬にあたった。ウソでしょ、雨なの?上の階の部屋のクーラーの水滴が風に乗ってきただけよね、そうよ、そうに決まってるわよ。だが雨だった。

ミャーミャー。

仔猫たちの声が聞こえる。聞こえるわけないじゃないの、だってあそこの場所からウチは二百メートルも離れているのよ。

ミャーミャー。

涼風はその場所へと走った。大雨の中、八匹が身を寄せ合って必死に鳴いていた。誰か助けてください、お願いします、助けてください。そう聞こえた。

涼風は叫んだ。

誰かーいないのー誰かー。

大粒の雨と共に人々は往来から消えていた。

涼風は上着を脱ぐと八匹の仔猫たちをくるみ、救急動物病院へと走りだした。上半身裸のオカマが雨の中を走った。

「助けてあげるからねー必ず助けてあげるからねー」

六匹が亡くなり二匹が生き残った。それがレオと福だ。「ジャングル大帝レオ」のように力強く生きてほしい、たくさんの幸福と共に生きて欲しいと願い、涼風はレオと福と命名した。

あの日、私の決断がもっと早ければこのコたちのきょうだいは死ぬことはなかったかもしれない、涼風は今でもそう思っている。だからたくさん食べさせた。想像以上にパンパンに太ってしまったこのコたちは私に恩義を感じてくれているのか、私の昔話を聞きたいと見つめてくれているのだ、なんて愛おしいネコちゃんたち。

「それでね、ママは三原じゅん子のいる養成所に…(!)レオ?福ちゃん?あんたたちも寝ちゃったのね…」

涼風は誰かと喋りたくて悶々としていた。

あの頃の自分を支えてくれた人たちの話を久しぶりにしたことで、熱くガムシャラに生きてた二十代を思い出し、誰かに聞いてほしくて仕方がないほど身体が火照ってる。時計を見ると午前一時三十二分。大丈夫かな?大丈夫よ、まだまだ起きてる時間よ、涼風は自分に言い聞かせながら誰に電話をしようかな〜と考え、ひとりの共演者の顔を思い浮かべた。アクア九条、あのコとはプライベートでも気が合ってるし、OKオケケね。

「そうよ、あのコなら話を聞いてくれるわ」

四回目の呼び出し音の切れ際に不機嫌な声のアクア九条が電話に出た。

「なあに?」

「あのね、私の二十代の青春の話を聞いてほしいのよ」

「バカ、何時だと思ってんのよ、寝不足にさせる気なの」、ブチっと電話を切られた。

フン、つき合いの悪いオカマね。アイツは次の私の主役舞台には入れてあげないリスト一号ね、とボヤいた涼風は次に同じく共演者のオカダ三太に電話をした。彼とは過去に幾度となく舞台を踏んでいて、とある商業舞台の地方公演のときは同じ楽屋で何十日間も過ごした仲だ。そうだそうだ、こんなことがあったわ、私のお客さんがご当地お菓子の差入れをしてくれて、それを楽しみに私がトイレに行ってる間にあの男は勝手に封を開けて勝手に食べてて、それを見た私はゲッとなりながらあの男が床に食べ散らかしたお菓子カスを掃除して、そのたんびに言い合いになって、フフ、非常識でがさつな男だけど私と彼のことをいいコンビという人もいるし、彼ならきっと聞いてくれるはず。そんなことを呟きながら涼風は楽しそうに呼び出し音を待った。

「オイ常識を考えろよ、キミには常識ってもんがないのか、明日本番なんだぞ、寝かせろよタコッ」、電話は叩き切られた。

な、なにさ、常識がないのはあんたじゃないのさ。オカダ三太も自分の主役舞台リストから外した。

この後も次々と玉砕した。

なにさ、なにさ、なにさコイツら!アクアとオカダ三太の年寄りは百歩譲ったとしても若手が私の電話を受けつけないって、どーなってるのよ、キィー。涼風は意地になっていた。そんな中「はい、聞きたいです、お願いします」と言ったのはクソ真面目が代名詞の城戸才蔵だった。時間は朝の四時を回っていた。

涼風はこのコは私の舞台に呼んであげよう〜と思った。

※ ※ ※

完全な寝不足だ。

今日はマチネとソワレの二つの本番があるのに涼風との電話を終えたのは朝六時を過ぎていた。いや、正確にいうと怒りの言葉と一緒に電話を切られたのだ。

熟睡中に鳴った携帯電話の着信相手の名前を見たとき、なにごとかと胸騒ぎがした。明日の舞台の段取り変更の連絡なのか、はたまた共演者の誰かが交通事故に遭遇したのか、イヤな予感が睡眠中だった脳と体中を走りまわり電話に飛びつくと、涼風は酒に酔っているのか、話の内容は支離滅裂で、涼風が「聞きたい?」と言うので「はい」と言うしかなかった。

話の中身はナオタローという青年が三原サンという人がいる養成所に行けたのはオックンとか北のべップとかナオミさんとか、他何人かの名前を出てきたが登場人物が多すぎて覚えられなかった。そもそも、一体全体なんの話をされているのかがわからない。それでも話の隙間を見つけて「はい」「へえー」「ほんとですかー」などと相槌を打っていたが限界だった。

才蔵は眠ってしまった。

携帯電話から涼風のカリカリした声が聞こえてハッと目を醒ました。「もしもーし、サイゾー聞いてるの?サイゾーアンタちょいと寝てるの?」

才蔵は慌てた。俺は何分間寝てしまったのだろうか、三分か、五分なのか…。

「もしもーし、出なさいよーアンタ寝てるのね!」

「あ、すみませんでした」必死に謝った。

「おバカ、もういいわよ」と電話を切られた。

電話が終わってくれたことにはホッとしたが、大先輩の涼風を怒らせてしまったのは事実であり、睡眠に戻ることがなかなか出来ず、それからいつ眠ったのかも分からなかった。そして寝坊をした。

※ ※ ※

本番の二時間半前までに劇場入りをすることが取り決めなのだが劇場の楽屋口を抜けて着到盤に着いたのは二時間前の昼十二時、三十分の遅刻だった。楽屋へと走ったが、途中の足取りは重くなり憂鬱になった。

今朝方、涼風を怒らせたことは事実なのだ、どうしたらいいんだろう…。ええい、素直に謝るしかないじゃないかと楽屋の扉前で大きく息を吸いこみ扉を開けながら「すみません寝坊をー」と言ったとき、戸口にいた三四郎が、口元に指を当ててシッとやった。

楽屋にいる役者たちがひとつの方向を見つめていたので,その空間を目で追うと涼風とアクア九条が睨み合っていた。

「アンタにはモラルってもんがないの、あんな時間に電話してきて人を起こすなんて、バカじゃないの、お肌に悪いのよ」

「フン、一時間二時間の睡眠が削られたぐらいでボロボロになる肌なんて、もとが悪いのよブス」

「まっ。キィー」

「なによキィーって、じゃあお返しに、ウキィー」

二人の大先輩が大荒れに荒れていた。今日の舞台はどうなっちゃうんだよ…と才蔵は思った。

だが才蔵の心配を他所に舞台は抱腹絶倒の連続だった。

これでもか、さらにこれでもかと笑いのウェーブが起こる。板の上の涼風とアクア九条の台詞の応酬は絶妙で、稽古にはなかったアドリブが二往復した。それ以上やるとしつこいと思わせる手前で台詞へと戻り、客にはそれが台本なのかアドリブなのかはわからない流れだ。同じ板に立ちながら(オレ、すげえ現場にいるんだ…)と才蔵は思っていた。

ラストに向かってのタップシーンは涼風とアクア九条が本場の踏みしめを見せ、そこに座長の三四郎が加わり三人のタップは圧巻だ。

そしてタップのくだりからエンディングは、モーニング娘。の楽曲の中で最も激しいダンスとファンの間でも言われている「ここにいるぜぇ!」を出演者全員で踊るのだが、ここでも才蔵は驚かされる。カーテンコールでもないのに芝居中にお客さん全員が立ち上がって一緒に踊り出す舞台の破壊力もそうだが、なによりも涼風の体力だ。全身全霊、全力で客席を楽しませているのだ。朝方まで酒を飲み、そして電話をし続けていた涼風の体力はどうなっているのだろ…。

なにがこの人を支えているのだろうか、そんなことが気になった。

マチネとソワレの休憩時間に共演者のアロハ・オギクボと、劇場内の中通路で体をほぐすストレッチをしながら才蔵は涼風のエネルギーはすごいという話をしたとき、アロハ・オギクボは思いもかけないことを囁いた。

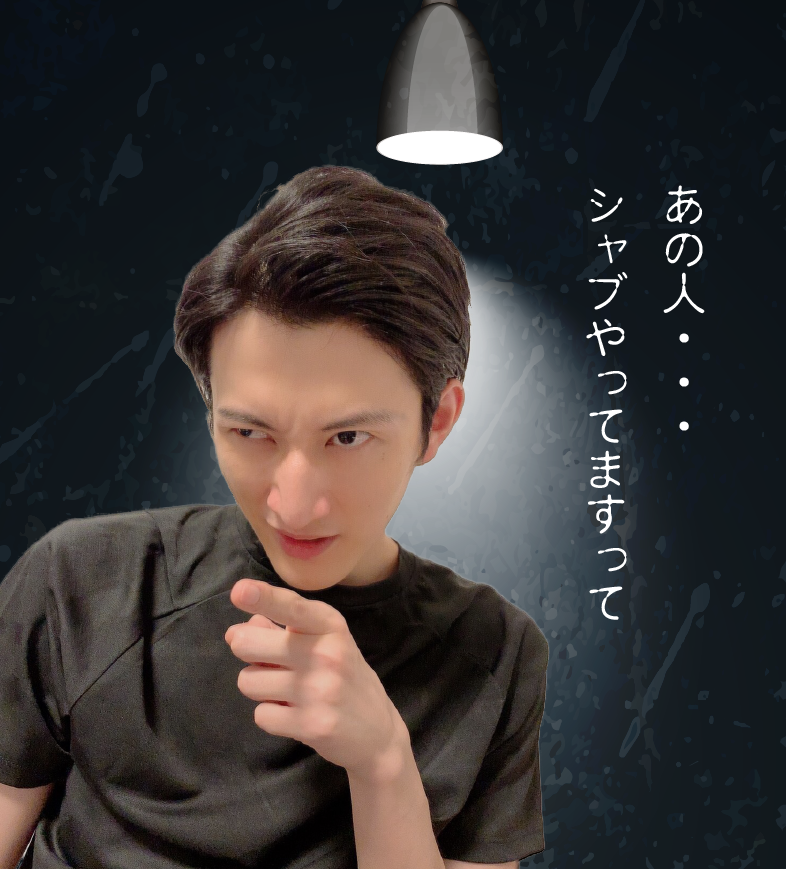

「シャブでもやってんじゃないですか?」

「え?」

「やってますって、あの人」

「マジかよ?」、才蔵は喉をゴクリと鳴らしながら聞き返すとアロハ・オギクボはより声を落として話をつづけた。

「だって異常じゃないですか、あの人のパワー。稽古の時も、毎日一番乗りでやってきて、夜はぼくら若手の居残り稽古にもずーっとつき合うし、いつ寝てんだよって感じで、やってますよゼッタイに」、アロハは力強く言い切った。

杉並区荻窪に住みながらハワイ永住に憧れた男はモデルから役者の世界に飛びこんだ今年二十七になる陽気な男で、誰からも愛されている。一見チャラく見られる風貌とは裏腹に目上の人間を敬い、他人の悪口陰口を決して言わない男が、

涼風に対してそんなことを思っていたということに才蔵は動揺した。

言われれば辻褄が合うことが多い。例えば、昨夜の意味不明の電話も覚醒剤の影響と言われれば可能性がある行動だ。それが真実ならば歴とした犯罪である。突然、心臓の鼓動が妙な波打ちをはじめた。信じたくはないが可能性があるハナシだ。才蔵はアロハに聞いた。

「アロハ、どうしたらいいと思う?」

「どうしたらって?」

「だってさーヤバイだろ、それって。そんなことをやってる人を見て見ぬふりすることはできないだろ。アロハは見過ごす気なのか?」

才蔵は非難をするようにアロハを見つめた。

「俺は言えません、才蔵さんが注意してあげればいいと思います。あんなものに頼るのはよしてくださいって。才蔵さんの言葉だったら耳を傾けてくれると思いますし」

「どうして俺の言葉だと聞いてくれるんだよ…?」

アロハは苦笑いをしながら「だって、涼風さん、才蔵さんのことを愛してるじゃないですかー。見ればわかりますん」、と言った。

「え?俺、愛されてるの!!」

楽屋に戻った才蔵は自分の目が知らないうちに涼風を追っていることには気づいた。

(愛されてるってなんだよ…気味が悪いことを言うなよ。そんなことより問題はシャブだ。本当にやっているのか?やっているとしたら…どうしたらいい…?見て見ぬふりをするべきなのか…いや犯罪だぞ、そんなことを看過していいわけがないじゃないか)

才蔵の実家は九州福岡県糸島市、筑肥線筑前前原駅から徒歩十分のところにある。厳格な父親が警察官を辞めて長距離トラック運転手に転職をしたのは才蔵が十歳のときだった。

学校帰りに時々見かけた父の制服姿が自慢だったが、その姿を二度と見られない寂しさと、子どもながらに、なぜ辞めたのだろう…という疑問はあった。その年、些細なことでクラスメイトと喧嘩になったときに言われた言葉が忘れられない。

「ズルしたんは才蔵やろ、謝れや、おまえん父ちゃんもズルしたけんお巡りしゃんば辞めたんやろー」

才蔵はそれ以来、人と揉めたことがない。

正しく生きてればいいのだ、正しく生きることによって父を冒涜する人はいなくなるのだ。父親の転職の理由は未だに謎のままだが、今となってはどうだっていいし、胸を張って言えることは、父はズルをして警察官を辞めたのではないということだ。なぜなら、父は今でも以前勤務していた糸島警察界隈に逃げも隠れもすることなく堂々と住んでいるのだ。

才蔵の心の正義は父親のDNAである。

夜のソワレ公演まで一時間を切り、楽屋の中は俄かに忙しくなってくる。喉の調子を整えるために発声をはじめる者、自分の小道具や衣装のチェック、メイクの準備をする者とそれぞれがそれぞれの時間へと傾注していく中、城戸才蔵の目は自席の化粧鏡に反射して映る涼風を眺めていた。

涼風のことをトコトン調べてみようと思った。アロハが言ったことが事実と判明したときは迷わずに警察に連絡をすると決めた。しゃてと、どげんして近づく?

ン?俺ば愛しとーやと?どうする…飛びこむか…。飛びこむ?そりゃ抱かれちゅうことか?マジかよ…いやいや、それだけは勘弁ばい…。鏡の中を睨み見たとき、異常とも思えハイテンションの涼風が見えた。

(くそが、シャブばばあが、はしゃぎやがって。化けん皮ば剥がしてやる)。才蔵の頭の中では涼風は既にシャブばばあになっていた。