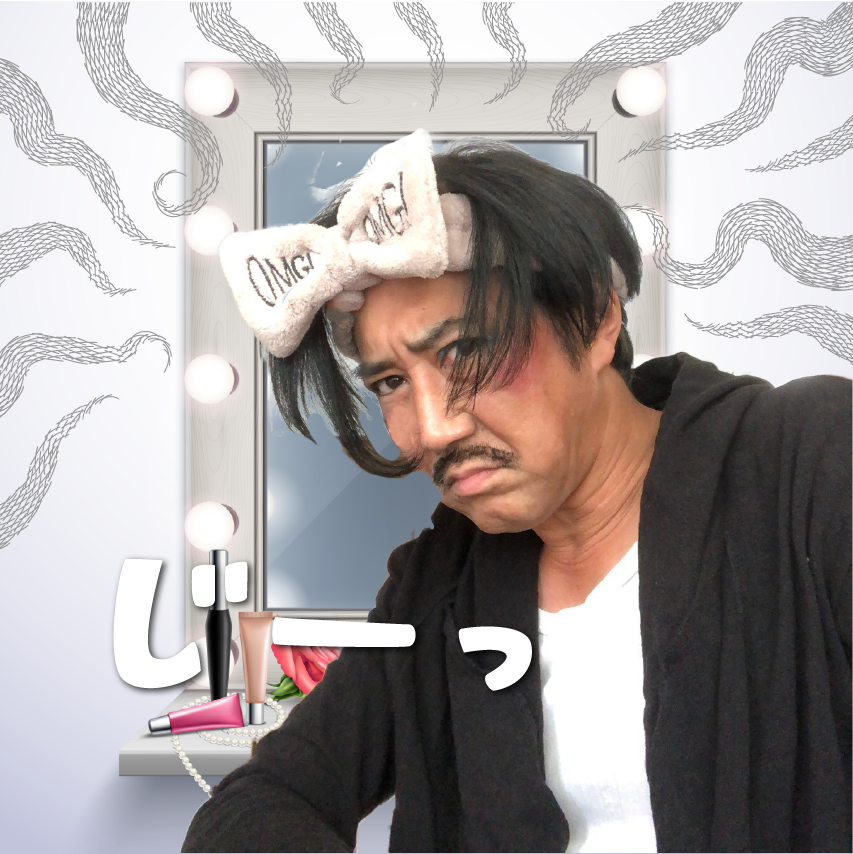

9.才蔵デカ

今夜、舞台がハネたあとを尾行をしてシャブの売買の現場を押さえるべきか、いや待て、その取引きがこの日にあるという確証はない。それならば終演後に飲みに誘ってそれとなく探る方がいいのではないだろうか…俺のことを愛してるということは、おそらく誘いにはのってくるはずだ。

才蔵は思った。

こりゃ潜入捜査や。お父しゃんのDNAが疼くばい。

そのとき不意に肩をトントンと叩かれた。

振り返ると鳳ランランが立っていた。

鳳ランランは「伊賀の花嫁」シリーズを涼風と共に支えてきた役者の一人で涼風に負けず劣らず全身全霊で、この舞台を楽しんでる愛すべき先輩だ。酒が好きな男で、稽古が終わるといつも誰かかれか後輩を連れて飲み歩くことで後輩たちから慕われている。今日の終演後の酒の誘いかと思った。

「才蔵、ちょっといいか?」、ランランは声を潜めながら外に出ようと目で合図を送ってきた。

楽屋外の廊下を出て階段を降りたところに、ちょっとしたスペースがあり、そこに人がいないことを確かめるとランランは立ち止まり才蔵に言った。

「おまえ、どうしたんだよ?」

「はい? なにがでしょうか?」

「涼風さんのなにを調べようとしてんだ?」

「…」

「黙ってんじゃねえよ、答えろよ」。ランランの目が大きくギロリと開き、後輩を怖気づかせるには充分すぎるほどの凄みをみせた。

「ど、どうして僕が涼風さんを調べようと思ってると思うんですか? 僕は別に…」

「誤魔化したことを言ってんじゃねえぞ。鏡越しに涼風さんを睨み見てる才蔵の目、なんて怖い目をしてんだよ、オイ答えろよ」

「僕は…えっと…涼風さんの気力と体力がすごいなーっていうか…羨ましいというか、どうやったら追いつけるのかなって、そんな気持ちで見ていただけで…。え〜?調べるって、なんでしょうか?」

才蔵は言葉を並べて必死に取り繕ったがランランの目はその言葉を素直に受けて入れていないことをわかっていた。理由は、自分の表情に余裕の笑みを浮かべることも出来ずに強張っていたからだ。

才蔵は考えていた。次になにかを言われたら、そのときは、ガハハと笑ってバカなふりをして「すみませーん」と誤魔化そうと決めていた。

ランランがなにかを言いかけたとき、「ランランさーん、ちょっといいですかー」と制作スタッフが階段を降りながら声をかけた。「夜の回のランランさん扱いのお客さんチケットのことでよろしいですかー」「はーい、今行きまーす」と言葉を返したランランは才蔵を見て低く囁いた。

「いいか、涼風さんの秘密には触れるな」

通路にひとり残った才蔵は考えた。

秘密だと…?秘密?なにを知っているんだ?どうしてランランさんはあんなにムキになってオレを責めてきたんだ?あ…そうか!あの男もシャブ仲間なのか!涼風とランランは、あの二人は同じ穴のムジナだったんだ…。

告発してやる。

才蔵の正義は熱くたぎりはじめた。

子どもの頃に夢中になった刑事漫画のセリフがフト頭の中を走った。「捕まえなければならない奴は捕まえるんだ!」。

えーっと、なんという漫画だっけ…? あ、思い出した、本宮ひろ志先生の「俺の空 刑事編」だ、安田一平の決め台詞だ。「俺が捕まえてやるぜ」

劇場のロビーは慌ただしく動き出していた。

本番四十五分前。

制作スタッフたちは役者扱いの当日精算客のチケットの最終確認、当日券を求めて並んでくれた人たちに配布した整理券枚数の最終確認、パンフレットなどの販促物の数量と釣り銭の最終確認、そしてバイトの女の子たちへの指示へと動き回っている。

「あと十五分で開場よー大丈夫―?」制作チーフの声がロビーに響いた。

その頃、舞台上では三四郎が台本に書かれている自分の台詞だけを抜き取り、その全ての台詞を早回ししながらグルグル、グルグルと舞台を歩いていた。時おり、歩みを止めて足首や膝を回している。

この舞台の主役である男は自分の役目をわかっている。涼風やランランという先輩を両輪に置いたことで安心感はあるが、だからといって自分自身がラクをしていいわけではないと心の中で常に言い聞かせていた。

三四郎はアドリブを一切やることなく、稽古で行ってきたことだけを忠実に表現することが自分の役割だと知っている。忍者の末裔という設定なので、丁寧な日本語を話すことを心がけ、また身体能力ある者の役として二階建てのセットからは軽々と飛び降りなければならない、激しい殺陣のシーンは合計三箇所あり、トータル時間にすると十八分間、いっときも気を緩めるわけにはいかない。緩めたときは即大怪我に繋がることを知っている。ゆえに怪我防止には余念がない。クルクル、クルクルクルと足首と膝を回し終えると再び歩きながら台詞を復唱した。

「ごめんなさい、僕のせいでママに不快な思いをさせてしまって。ハイ、僕が結婚をしないと伊賀の里が途絶えてしまいます。なんとしても花嫁さんを見つけて里に帰って子孫を残さなければならないのです」

舞台客席の最後列の席で、才蔵とアロハ・オギクボが隠れるように座りながらヒソヒソと会話をしていた。

アロハ・オギクボは乾いた喉を唾液で何度も潤し、そして言った。

「嘘でしょう…ランランさんも…」

「断言する。やってるよ」、才蔵は言い切った。

「うわ…。えー? うわ…聞きたくなかったな…」

「俺だって信じたくないけど、真実だ」

「いや、そういうことじゃなくて、それが本当だとしても本番前にそういう話は、うわ…え〜どうして俺に、え〜才蔵さん、ひどいよ〜俺芝居変わっちゃうよ〜最悪だよサイアク〜アロハ〜Too BADな気持ちだよ〜」

「それはないですよ、才蔵さん」

アロハ・オギクボは恨めしく呟いた。

「ごめん…。だけどこんなことを話せるのはアロハしかいなくてさ」

「だとしてもですよ、タイミングは今じゃないですよ。せめ

て終演後です。もっと言うなら千秋楽後ですよ」

「千秋楽まで放っておけるかよ、あと十日もあるんだぞ」

「ちょっと待ってください」

アロハ・オギクボは両手を才蔵の顔前にかざすと、恐る恐る次の言葉を吐いた。

「もしかして、公演中に告発とか、そんなことを考えてるんじゃないでしょうね。そんなことをしたら本番飛びますよ、中止ですよ」

「わかってるよ」

「いえ、わかってませんよ。中止になるんですよ。俺たち、芝居に出られなくなるんですよ」

「仕方がないだろ、これは正義なんだ」

「ギャラはどうなるんですか?」

「ギャラ?」

「俺たちの出演料ですよ、中止になったらなくなるんですよ」

「そんなことは…どうにかなるよ」

「なるわけないじゃないですか、中止ってことはチケットは払い戻しになるんです、だけど劇場費はかかるんです。音響さん照明さん、セットを作った美術さんにも払います、そのお金、どっから出るんですか?チケット料金です、でも中止になったらお金が入らなくなるんです、どーするんですか?制作さん、頑張って、ここまで作ってくれたのに、才蔵さんの正義のせいで、オジャンにするんですか?そこまでするんですか?」

アロハ・オギクボは小さいながらも自分の劇団を持っているので制作の気持ちが痛いほど分かり、そして代弁をし、涙を浮かべながら訴えるように反論した。

「俺、この舞台好きなんです、やりきりたいんです。あの人と、三四郎さんと芝居がしたいんです。俺、三四郎さんの舞台を実は何本も観てて、すげぇなこの人と思ってて…シリアスから二枚目から殺人鬼まで、物語のたんびにその役に入りきっちゃってて、それでいろんな舞台を追いかけたんです。そんで去年『伊賀の花嫁』のその三を観て、マジぶっ飛びましたよ、完全にヲタですよ!」

「観たとき本気でキショってなりましたよ。だけどね二分で物語に引きこまれちゃったんです、たった二分ですよ。物語はクソ笑いましたし、物語の根っこにあったテーマ、人それぞれの結婚観については考えさせられたし、最後は椅子立ち上がって意味なく一緒になって踊ってたんです。そのときからこの舞台に出たいって、オーディションを受けたいって、そんで選ばれて、弾む気持ちで稽古に参加したら、頭を殴られたような衝撃でした。みなさん、ガチで喜劇を追求してるじゃないですか、いや、この舞台は喜劇じゃないです、これはエンタメです、だから俺…俺は」

アロハ・オギクボは悔しそうに呟いた。

「才蔵さん、その正義、やりたいのなら、せめて、千秋楽、終わった日です」。そう言うと、その場から去っていった。

客席にひとり残される形となった才蔵は舞台装置を眺めた。入念なストレッチを終えた三四郎が楽屋に通じる袖へと消えていくところだった。

その姿を確認した照明チーフが客入れ前の暗転チェックをはじめようと舞台の上手下手の袖中を見回っていたとき、舞台上に敷かれてるコンパネ板から飛び出していた釘を発見し、演出部を怒鳴った。「何やってんだよー役者にケガさせる気かよー」。

スタッフの誰もが役者同様にこの舞台の成功を願い、戦っている。その姿を眺めていた才蔵は「ダメだ…」と独り言を呟くと小さく息を吐き席を立った。アロハの言う通りだ、自分の小さな正義感のために、この舞台に賭けてきた人たちの生活を壊すことはできないと感じたのである。

本番三十分前の楽屋は戦争のような慌ただしさだ。気持ちを切り替え、自分の化粧鏡前に座りメイクをはじめようとしたとき、机に置いておいた菓子の袋が破られていることに気がついた。昼間の公演時に福岡時代の友人が差し入れをしてくれた「博多通りもん」は才蔵の大好物で、本日の公演終わりの一口を楽しみにしていた逸品を誰かが勝手に食べたのだ。

くそ…どうなっとーったい、こん座組みは。シャブばやっとー奴もおる、かっぱらいもおる、なんなんやこん現場は、と憤慨していると大先輩のオカダ三太がやってきて話しかけてきた。

「才蔵ちゃん、どうした?顔が暗いなー笑顔だよ笑顔。楽屋というのは楽しい部屋って書くから楽屋、わかる?僕たちはこれから楽しいことをお客さんに提供するんだから、どんなことがあっても笑顔でいなきゃだよ、ね」と優しく話すオカダ三太の唇に「博多通りもん」の食いカスが付着していた。

(おおー!オカダしゃんの唇に博多通りもんの食いカスが…くそ、かっぱらいが偉そうに…)才蔵が怒り狂いそうな感情を噴出させようとした、そのとき楽屋中に響き渡る涼風の声が聞こえた。

「あら大変!最後の仕上げを忘れてたわー」

何ごとかと思えばトイレに行くだけの話で、近くにいた役者たちが「いちいちが大袈裟すぎー」「早く行っトイレ」などと笑って見送った。

その姿を見ていた才蔵が「あ…」となった。

楽屋を出て行く涼風の手に、涼風が本番中に使う真っ赤な巾着袋の小道具が見えた。才蔵は全てがわかってしまった…。

そうだったのか、あの袋の中に…。

そして「最後の仕上げ」としてトイレで…注射器を…または錠剤なのか…。とにかくだ、あの中にブツがあるのだと才蔵は見抜いた。

その才蔵をじっと睨み見ていたのはランランだった。

才蔵は悩んだ。どうしたらいい…。今証拠を押さえるべきか、そうなると今夜の舞台はどうなるんだ…だが犯罪を知ってしまったんだ。俺はどうしたらいいんだ。居てもたっても居られず廊下に飛び出し、父親に電話をかけた。あのとき、父親がなぜ警察官を辞めたのかを知りたくなったのだ。正義感溢れる父親の声を、言葉を今だから聞きたい。その勇気ある父親の言葉を聞いて背中を押して欲しいと願った。呼び出し音が聞こえてくる。

長いものに巻かれろって…。

力なく電話を切った才蔵の目に通路奥のトイレのドアが開き、清々しい表情の涼風の姿が見えた。真っ赤な巾着袋を大切そうに胸に抱えながら「あースッキリしたー」と破顔している涼風だ。

くそ…。あん袋ん中に違法薬物があるとに、なして見逃しきるちゅうばい、お父しゃんは年ばとり精神が弱うなってきてあげんことば言うたが、俺はあん頃から正義ば貫いて生きてきたんや、それば今になって目ん前のズルに瞳ば閉じるわけにはいかんのや…。

(あん袋の中に…)

才蔵が涼風の真っ赤な巾着袋を睨み見ていると涼風が近づきながら話しかけてきた。

「才蔵、そこでそんな怖い顔をして、なにをしてるの?」

(こん袋の中に…)

「あ〜わかった〜トイレを待ってたのね、今は誰も入ってないわよ、OKオケケよ」

才蔵は真っ赤な巾着袋を見ていた。

「あ、そうだ〜思い出した、あんたさ〜今朝の電話、あれ失礼よ〜私が一生懸命に話をしてるのに途中でクゥークゥーって(!)ギャッ!ちょっとなにをするのよ!」

涼風は慌てた。

才蔵が真っ赤な巾着袋を奪いとったのだ。

「返しなさいよ」。涼風が金切り声をあげた。

「あなたは…あなたは…」。才蔵の息があがる。

「返しなさいって言ってるでしょー」

涼風の金切り声を聞きつけて楽屋にいた役者たちがゾロゾロと廊下に飛び出してきた。なんだ?どうした?「博多通りもん」を食べながらオカダ三太は隣にいた三四郎に不思議そうに聞いた。

アロハ・オギクボは通路の光景を見つめながら唇を噛んだ。あの人、なにをやってくれたんだよ…この舞台どうなっちゃうんだよ、本番まで三十分を切ってんだぞ。

「才蔵、なにをしてるんだ」、声を荒げたのはランランだ。

「それは涼風さんの小道具だ、返すんだ」

「そうよ、返して、ね、返してよ」

両手を合わせて懇願する涼風を見つめていた才蔵は、覚悟を決めた。

「この中になにが入ってるんですか?」

涼風の顔が、は、と強張った。

ランランが間髪入れずに怒鳴った。

「ばかやろ、そんなことおまえに関係ねえだろ」

「関係なくはない」

鬼気迫る才蔵の言葉に一同が何ごとかと才蔵を見つめ、ランランは言葉を継げなくなった。

「涼風さん、俺は不思議だったんです、あなたのパワーはどこからきてるのかって。凄いよ、ハンパないよ、異常だよって、でもその原因がわかったんです、クスリだ、ヤクブツを使って、元気になってて、そんなんでいいんですか!」

クスリという言葉に周りの者たちがザワッとなった。

涼風の表情がヌルっと崩れ落ちていくのがわかった。

「だって仕方がないじゃない、それがないと私、ダメなんだもん、お願い、返して」。涼風の頬に涙が伝った。

認めた…。この人、今、認めた…。

涙を浮かべて許しを乞うてる…。

ランランが優しく声をかけた。

「才蔵、わかってやってくれ。涼風さん…そのクスリがなきゃダメなんだよ、な」

「ふざけないでくださいよ!俺はそんなことは許さない、どんな理由があっても許しません、涼風さん情けないですよ、なんでこんなものに頼って生きてるんですか」

腑に落ちない言い訳を聞かされた才蔵は悲しくなり、そして声を荒げた。

「ランランさん、あなたもやってるんだろ」

「え…?」

突然の詰問にランランは戸惑った。

「ま、待ってくれよ、俺はそんなものに手はだしてないって、オイ、ちょっと、信じてくれよ」

才蔵はしらを切ろうとするランランの姿が憎かった。

「あなたたちのやってることは不正だ」

怒りの言葉と共に才蔵は真っ赤な巾着袋の袋口の紐を解き、ガッと袋口を開けると躊躇することなく中のものを通路にぶちまけた。銀色に包まれた大量の固形物がコツコツコツと音を立てながら床に散らばった。それは大量の『ボラギノールA坐剤』だった…。

「え…」

才蔵は大量の座薬を見つめた。

こりゃ、どう見たっちゃ座薬や…、いや違う、そう見しぇかけとーだけや、銀色んカプセルん中に仕込んどーちゅうわけか、巧妙な手口や、ご苦労しゃんばい、と床に転がったひとつの銀色のカプセルを手にして開封した。うお! 気持ちわるか、本物やなかか! これも、こっちも本物やなかか、どげなことや?

才蔵は慌てて巾着袋の中を確認したが、なにも入っていなかった。

涼風は「やめてぇぇぇぇ」と泣いている。

ランランが坐剤をひとつひとつ拾い集めながら言葉を残した。

「涼風さん、激しく痛いんだってよ、ケツが…。もう一個や二個じゃ効かないレベルだ、一度に四個挿れないとムリなんだってよ…。だけど、このことは共演者のみんなには言わないでくれって、なぜかわかるか? おまえたちに心配させたくないからだっ」

「四個も挿れてんのに、それでも本番中に激痛が走るときはセットの裏でこっそりと挿してんだ…(涙)。だから小道具の巾着にボラを常備してんだよ」

「恥ずかしいから、それ以上言わないでおくれ」

涼風は悲しそうに顔を下に向けた。

「四個も…。あんた、それはダメよ…」

アクア九条が床に散らばった座薬を拾い集めながら、涼風に優しく話しかけた。

「説明書に書いてあるじゃない。一回につき一個から二個って…。四個はダメ、これはステロイドなのよ、おバカ」、涙を浮かべながら優しく諭した。

「だって、痛くて痛くて…」

「四個はダメっ」

「わかってるの、わかってるんだけど、そうしないとこの舞台、お勤めできないんだもん」

「四個はムチャよ」

「知られたくなかったの…ウウウ」

「四は幸せのヨンでもあるけど死んじゃうのシであるの。四個はダメ。みんなも聞いて、いつか痔になってボラちゃんのお世話になるときがあったとしても四個はだめ、いい?わかったんだったら、ハイみんなで一緒にー」

なんの理屈かさっぱりわからなかったが全員が唱和した。

「四個はダメー」

「もっと笑顔でーサンハイ」

「ほら才蔵くんも一緒にー」、とアクア九条が誘った。

「はい…四個はだめです…」才蔵は申し訳ない気持ちと悲しい声で呟いた。

こうして才蔵の「俺の空」安田一平ごっこは終わった。

この日の舞台はみんなが燃えた。

涼風せいらの頑張りに応えようと誰もが熱くなった。